まえがき

基本的にこの記事には技術的な価値がない

LinuxでLTOを使った感想文くらいに思ってくれれば良い

概要

趣味で旅行する際は常にGoProを回す運用をしたりするので自宅ストレージの容量がとんでもないことなってきた。

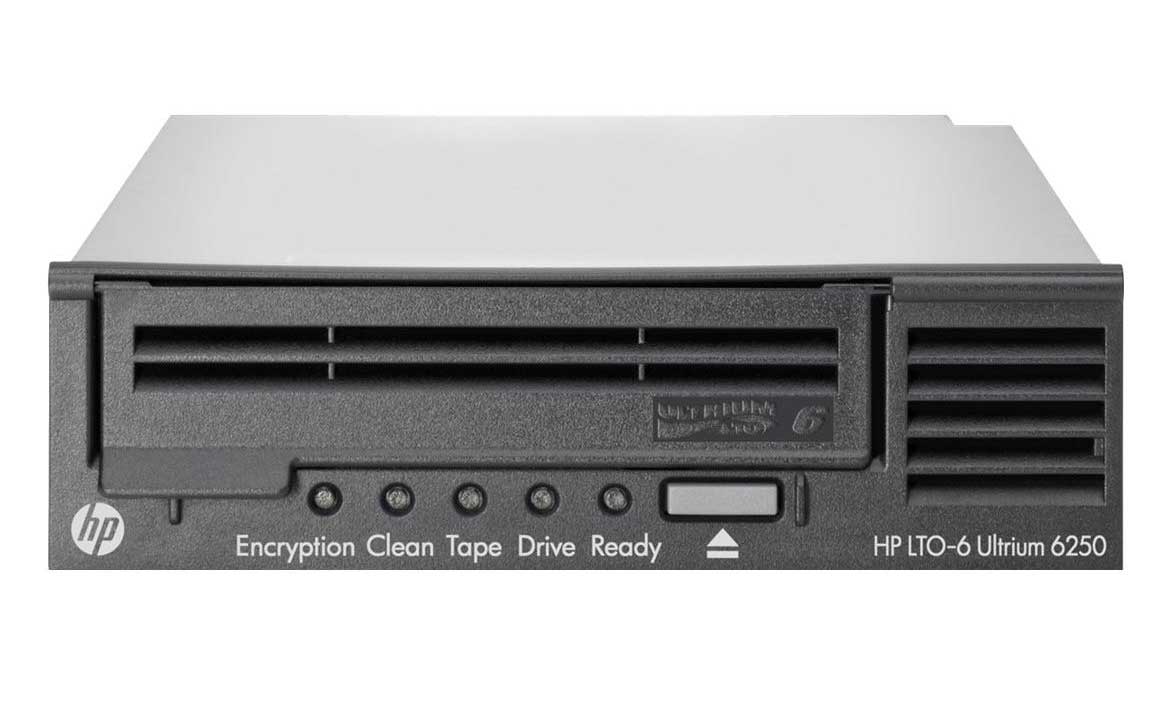

そこで、すぐ使うことがないデータをテープに焼いてアーカイブするためにLTO-5 ドライブを導入した。

LTOとは

以下notion AIに聞いてみた結果

LTO (Linear Tape-Open) は、テープストレージのフォーマットの一つです

データをテープに書き込むことで、大容量かつ安価にデータを保存できます。

LTOテープは非常に頑丈で、耐久性があります。また、データの長期保存に適しています。LTOドライブは専用のハードウェアであり、LTOテープを読み書きすることができます。

自分自身の認識もこの通りで、一言でまとめると長期保存に向いている。

2023年5月 今日では一般家庭に導入するのであればLTO-5が現実的で、テープ、ドライブ共にだいぶ入手がしやすい。

基本的に後発な企画な方が保存可能容量とか書き込み速度で上回ってるので富豪なヲタクは新し目のを買えば良い

↑の商品パッケージを見ると 1500GB/3000GB のような記載がある。

これはドライブ側に圧縮機能があり理論値的には3000GB保存可能ということであり、GoProで撮影したmp4とかはほぼ1500GBピッタリしか保存ができない。

(いわゆる生データと言われる .ts とか .raw とかなら圧縮されるんだろうか…?(未検証))

導入

↑ の通り少し直したら普通にLinuxで認識した。

自分が導入したのはFibreChannelタイプのドライブで、これも誤注文だったのだがHBAカードが余っていたため事なきを得た。

FC型とSAS型が存在するのだが、(自分の観測上だと)SATA型は存在しなかった。なので購入する際はご注意を…

↑ ケースに収めずに裸で運用をしているとドライブ本体がかなりの高温になる。

触れたらやけどするくらいには熱くなるため、自分はヒートシンクと熱伝導テープで強引に対応した。

こんな雑工作でもかなり効果があった。

LTFS

LTFSとは

LTFS (Linear Tape File System) は、LTOテープにファイルシステムを実装することで、LTOテープを普通のファイルシステムのように扱えるようにする仕組みである。

というのもLTOドライブは mt コマンドというので操作することがスタンダードだった。

だがテープのどのセクタにどのファイルが書き込まれているかをある程度把握する必要がありとても煩わしい。(一応標準で複数テープにまたがって処理をするなどの動作も可能なので使い所によって使い分ければ良いと思う)

その煩わしさを無くし、普通のパーティションをマウントしたのと同様の扱いを可能にしたものがLTFSである。

mtコマンドの使い方は↓のOracleさんの記事とかを読むと良いと思う

普通のファイルシステムと書いたが、もちろんランダムアクセスは苦手でデータの読み書きを開始するまえにテープを送ったり巻き戻す必要があるため何をするにもまぁまぁ時間がかかる。

それに加えて仕様上一度ファイルを消しても書き込み可能領域が増えることはない。

このようにちょっと癖がある仕組みなので銀の弾丸というわけではなさそう。

導入

この御方のをベースに導入した。

詳細を書こうと思ったのだが、自環境ではProxmox(Debianベース)にLTFSを導入しオブジェクトファイルを頑張って入手するという特殊な状態だったので書かない

基本的には↑の記事の通りで大丈夫だと思う…

フォーマット

sudo mkltfs -d /dev/nst0を実行するとLTOテープがLTFSにフォーマットされる。

LTOを扱う際は基本的に一つ一つの動作に膨大な時間が掛かるため気長に待つ。

マウント

sudo ltfs ${マウントポイント}これでマウントできる。

使用

この段階で普通のパーティションをマウントしているように利用できる。

あとは自由にアーカイブしたいデータを書き込む。

まとめ

使用感しか書けていないが、なんとなくの雰囲気は書けたと思う。

自分はストレージサーバから4.5TB分のデータを削除することができた(総費用1.8万円くらい)

デスクトップPCにデータを溜め込んで損失の対策をしていないカメラマン

見ることはないのにtsファイルを溜め込んでいる録画勢などは導入を検討してもよさそう。

出不精の雑書きブログ

出不精の雑書きブログ